作品の認知から自然なブランド認知へ導くショートドラマ戦略を公開

株式会社ガイアックスの子会社である株式会社CREAVEによるオンラインセミナー『総再生回数4億回突破「マジ明日」を徹底解説!〜作品の認知から自然なブランド認知へ導くショートドラマ戦略〜』を開催しました。

※「マジ明日」の総再生回数は、2025年9月29日時点で、4億回、2025年8月5日時点で3億回。

本セミナーは、急速に拡大するショートドラマ市場の現状と、そこで求められる新しい広告表現のあり方をテーマに実施されたものです。

登壇したのは、株式会社CREAVE 代表取締役社長の中村真奈。

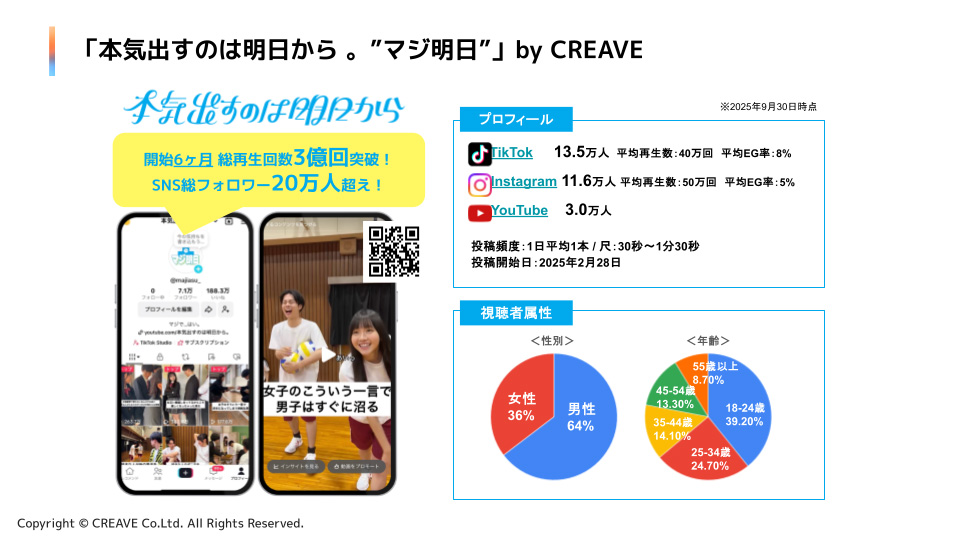

彼らは、総再生回数4億回を突破したショートドラマIP『本気出すのは明日から(通称:マジ明日)』を題材に、Z世代の感情を動かす映像表現と、その背後にある思想を語りました。

中村は冒頭、いまの若い世代にとって広告がどのように映っているのかを率直に語ります。

——Z世代は、広告がうまく作られているほど「広告っぽい」と感じてしまう。だからこそ、私たちは演出を削る方向に進みました。

過剰な演出を排除し、リアルな空気感をそのまま切り取ること。

その「削ぐ」という選択が、かえって視聴者の信頼を生み、ドラマへの没入を促します。

実際の制作では、ワンカット撮影や無音演出など、一般的な広告では避けられがちな“不完全さ”をあえて残す構成を採用。

中村は「完璧さよりも、少しのぎこちなさのほうがリアルに感じられる」と話します。

CREAVEが追求しているのは、“見せる映像”ではなく、“共に感じる映像”。

広告ではなく、生活の一部として自然に受け入れられる存在を目指しています。

ショートドラマ市場が映す、広告の新しい役割

ショートドラマとは、スマートフォン向けに制作された縦型フォーマットの短尺ドラマが、いわゆる「ショートドラマ」です。

1〜3分の中に、共感できるストーリーやテンポの良い展開、強い没入感を凝縮。

冒頭の数秒で感情をつかみ、自然にブランドの世界観へ引き込む新しい動画表現として注目を集めています。

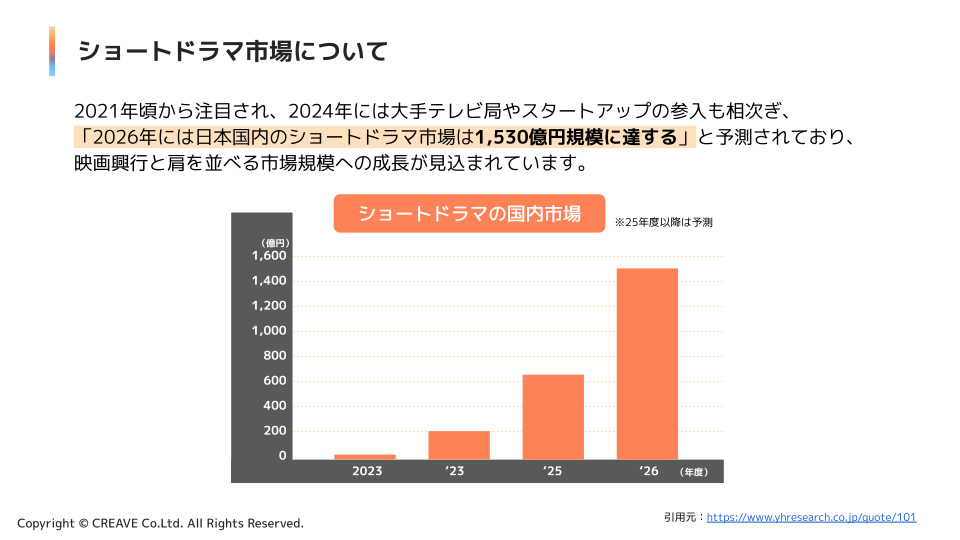

ショートドラマ市場は、2026年には1,530億円規模に達すると予測されています。

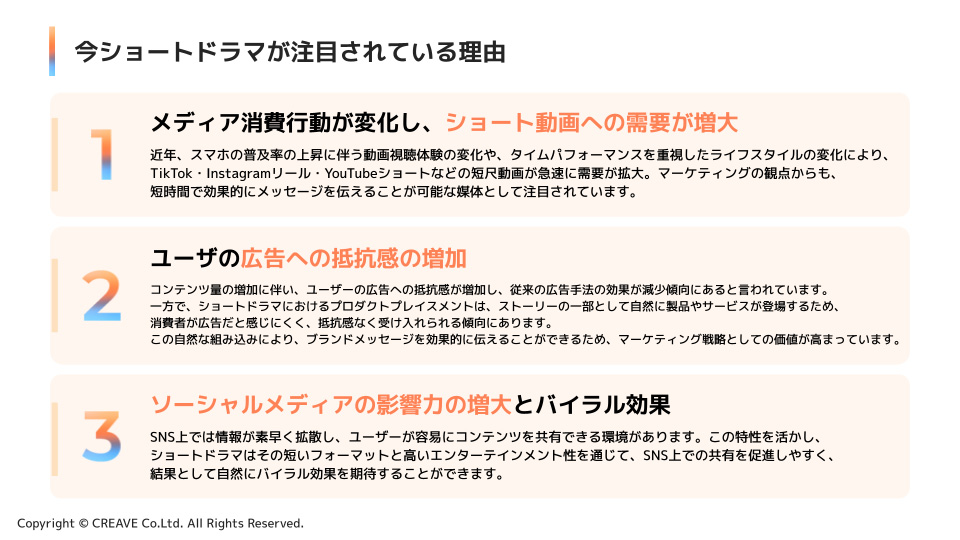

YouTubeショートやTikTokなどのプラットフォームを通じて、1〜3分の縦型動画が日常的に消費される時代となり、「広告を見る」ではなく「ストーリーを覗く」感覚で、情報との接触方法そのものが変化しています。

中村は、CREAVEの目指す方向をこう表現します。

——私たちが作りたいのは〈広告らしくない広告〉です。

商品やサービスの情報を直接伝えるよりも、視聴者がその世界を〈好きになる〉ことを優先したい。

この「好き」の積み重ねこそが、ブランド理解や購買意欲につながるといいます。

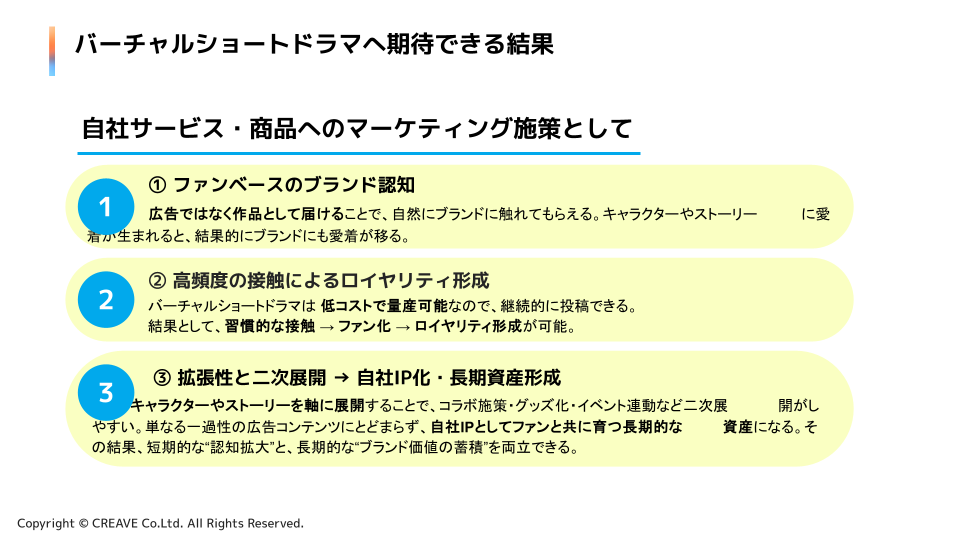

セミナーでは、従来のマーケティングが「一瞬の注目」を狙っていたのに対し、ショートドラマは「継続的な信頼」を育てる構造を持つことが強調されました。

シリーズを通じて登場人物と時間を共有することで、ブランドの世界観が生活の中に定着していく。

『マジ明日』はその象徴的な実例です。

没入を生み出すVSD(Virtual Short Drama)という設計

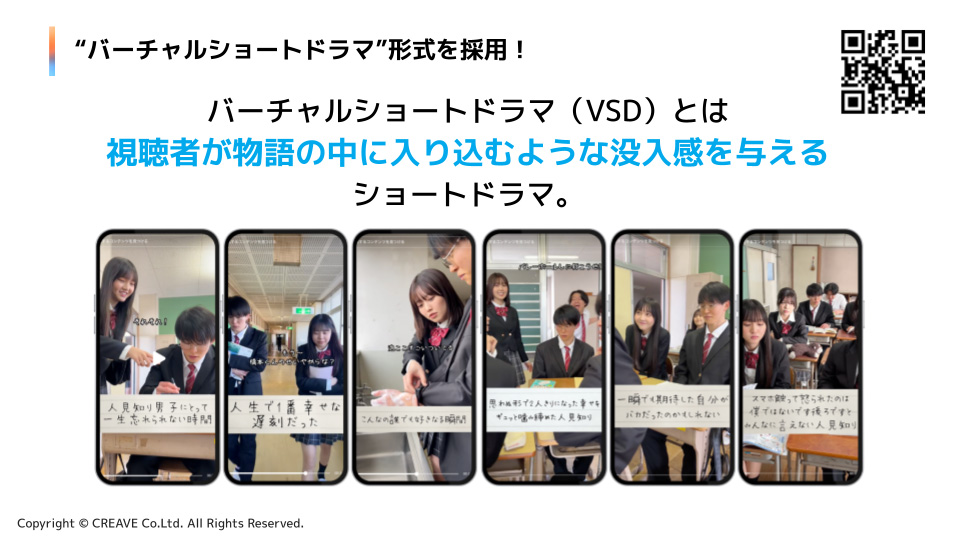

CREAVEが確立した〈VSD=Virtual Short Drama〉は、視聴者が物語の中に入り込むような体験を設計するフォーマットです。

特徴は、演出を極限まで削ぎ落とし、リアルな“生活感”を再現すること。

照明も音楽も、演技も過剰に作り込まない。

中村は「人は整いすぎたものよりも、少し不完全なものにリアリティを感じる」と話します。

この“ぎこちなさの美学”こそ、Z世代にとってのリアルなのです。

制作現場では、自然光のまま撮影し、俳優にはアドリブで会話させ、沈黙の“間”を残すといった工夫が重ねられています。

また、キャスティングにも著名人を起用せず、SNSで共感を得る若手を中心に構成。

視聴者が「自分と地続きの存在」と感じられる距離感をつくり、共感の設計を徹底しています。

従来の広告がメッセージを〈一方的に伝える〉構造であったのに対し、VSDは〈共に時間を過ごす〉構造へと進化しました。

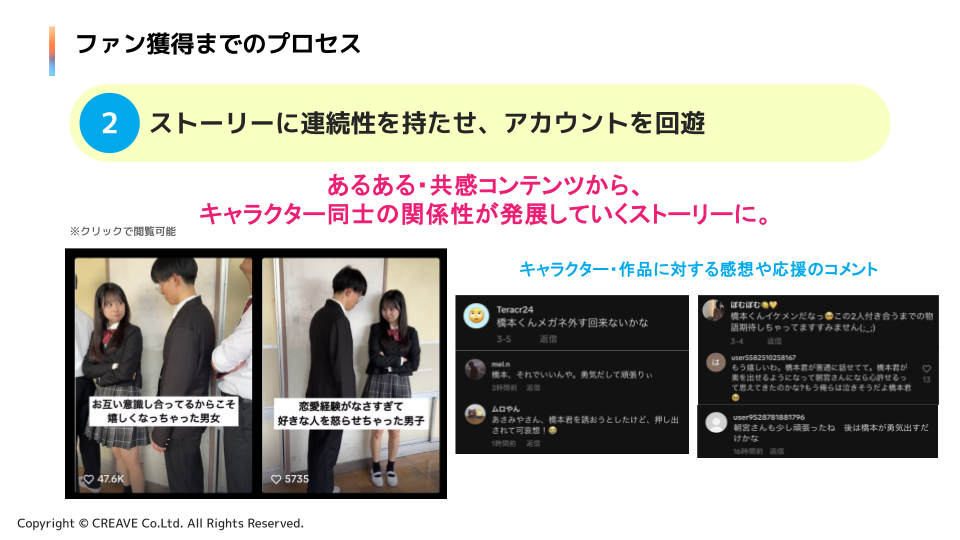

各エピソードは独立しながらも共通の登場人物と世界観を持ち、シリーズ全体でひとつの物語を描き、視聴者はその世界の住人として、日常的にストーリーと関わり続けます。

物語の“連続性”がファンを惹きつける。

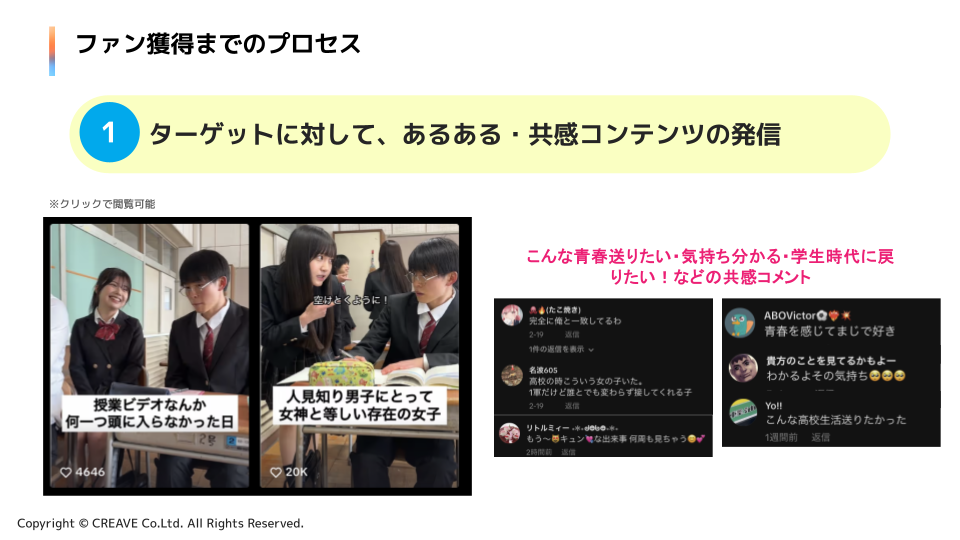

ショートドラマにおける最大の特徴は、一話完結ではなく、シリーズとして継続視聴される構造にあります。

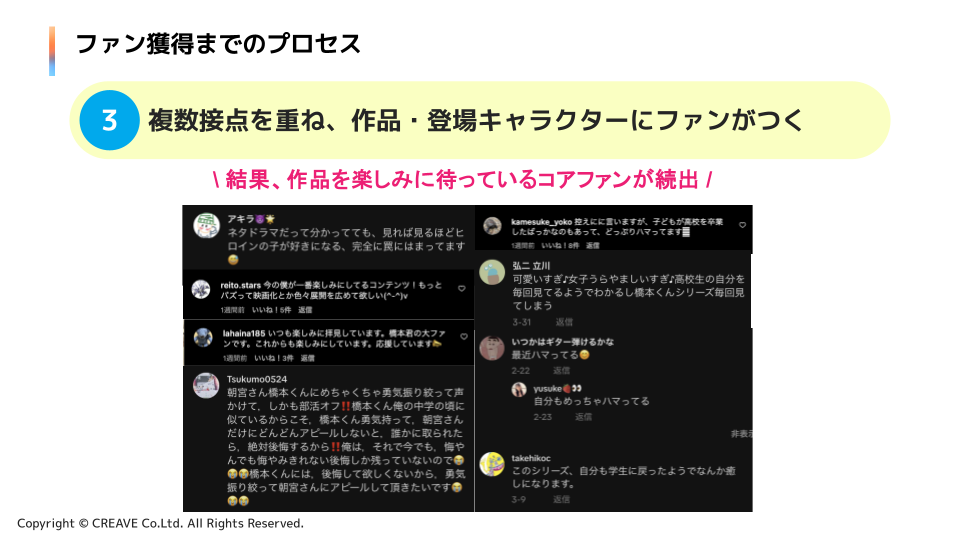

CREAVEの分析では、連続したストーリーを展開することで、登場人物への親近感や次の展開への期待が生まれ、結果として長期的なファン層形成につながることが明らかになっています。

特にVSD形式では、キャラクターや世界観を固定しながら高頻度で投稿することで、“高接触×一貫性”による愛着形成が起こりやすくなります。

『マジ明日』においても、継続的な配信によって再生数・フォロワー数ともに安定した成長を見せました。

ほかにも様々な工夫が盛り込まれています。なお詳しい内容はCREAVEのセミナーでご紹介しています。

【録画配信】作品の認知から自然なブランド認知へ導くショートドラマ戦略セミナー

(ガイアックス/CREAVE)

CREAVEのチームが最も重視している指標は、再生回数でもクリック率でもなく、〈コメントの量と熱〉です。

プランナーは、「ファンが『次どうなるの?』とコメントしてくれることが、いちばんの成功指標です」と話します。

これは、心理学でいう「単純接触効果(ザイアンス効果)」の応用です。

人は繰り返し触れるものに親しみを抱く。

CREAVEはこの原理を、日常的なショートドラマ視聴の習慣へと転換しました。

ブランドを〈IP〉に変えるという発想

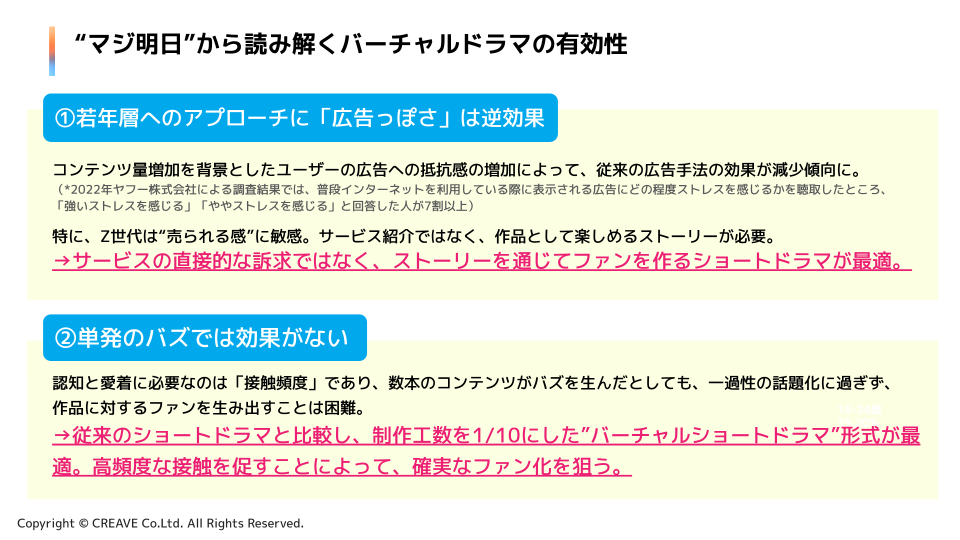

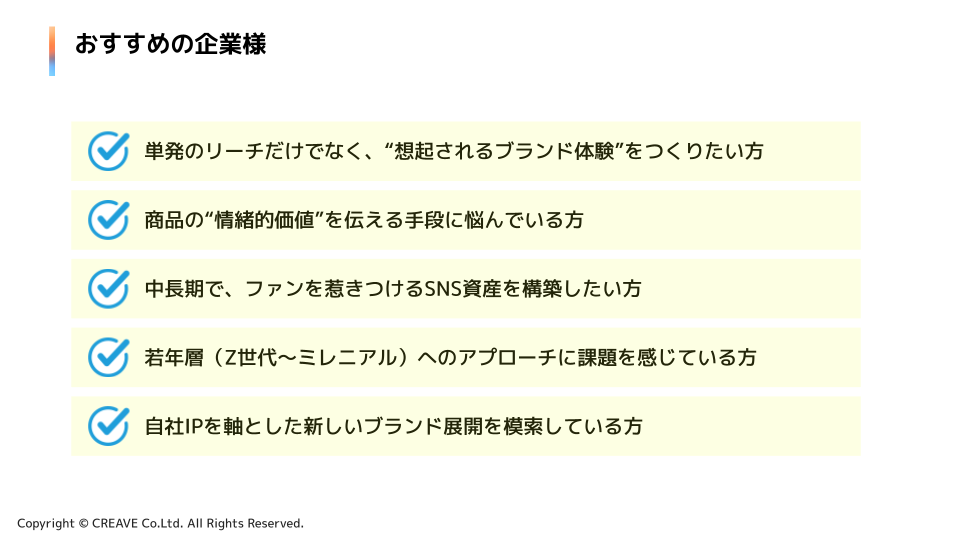

調査では、若年層ほど広告的な演出に敏感で、「売られる感」を避ける傾向が強いことが分かっています。

そのため、サービスを直接訴求するよりも、ストーリーを通じてファンを生む構成が有効です。また、一度きりのバズでは定着せず、高頻度で自然に触れられる短尺シリーズが最もファン化を促進します。

『マジ明日』は、単発のプロモーションではありません。

登場人物や舞台設定を固定し、シリーズとして継続的に展開することで、ブランドの人格そのものを育てるプロジェクトです。

中村は「CMだと15秒で終わるけれど、『マジ明日』では“好き”が積み上がる時間がある」と語ります。

それは、作品の長さではなく、ファンとブランドが関係を築く“時間の厚み”を指します。

CREAVEはこの仕組みを〈IP=知的財産としてのブランド形成〉と定義しています。

投稿を重ねることで世界観が蓄積され、SNS上ではファンによる二次創作や考察が自然に生まれていくことで進化していきます。

ファンダムがブランドを超える

近年、複数の企業が自社アカウントでショートドラマをシリーズ展開し、商品やサービスを直接訴求せずにファン層を拡大しています。

「作品として楽しめる世界観」を通じてブランドの好感度を高めるこの手法は、継続的なファンダム形成に特に効果的であり、バーチャルショートドラマ(VSD)形式の有効性を裏づける代表的な事例となっています。

セミナーアーカイブで、裏側の思想を学ぶ

CREAVEが開催した本セミナーのアーカイブ動画は、公式サイトにて公開されています。

撮影設計、キャスティング、編集ディレクション、ブランド連携の裏側まで、現場の知見が惜しみなく共有されています。

【録画配信】作品の認知から自然なブランド認知へ導くショートドラマ戦略セミナー(ガイアックス/CREAVE)

参加者からは、「勉強になるだけでなく、自分も挑戦してみたくなった」「広告の考え方が変わった」といった声が多く寄せられました。

映像制作に関わる人だけでなく、ブランド担当者やスタートアップのマーケターにとっても、〈明日から使える共感設計の実践知〉が詰まった内容です。

ショートドラマの可能性を体験できる無料プロット制作キャンペーン実施中!

CREAVEでは現在、ショートドラマを導入検討中の企業向けに、抽選5社限定でプロットを無料制作するキャンペーンを実施しています。

作品化の前に、ストーリー設計やSNSでの拡散シミュレーションを体験できるプランです。

「どんな物語設計が自社に合うか」を具体的に体感できるこの機会に、ぜひお申し込みください。