「二地域居住者がゴミを出すとき、周りから白い目で見られてしまう」「一時的に子どもを地方の保育園に預けたいとき、『どういうご事情で?』という説明から始めるのは大変」

このような、二地域居住や関係人口が直面するリアルな課題を解決するために生まれたのが「ふるさと住民登録制度」です。2025年に総務省から発表されたこの制度は、単なるデジタル証明書の発行にとどまらず、関係人口1000万人という国家的規模での地方創生を目指す画期的な取り組みとして注目を集めています。

しかし、この制度の真の革新性はどこにあるのでしょうか。住民税の取り扱いはどうなるのか。マイナンバーカードとの連携で何が可能になるのか。民間事業者はどこまで参画できるのか——

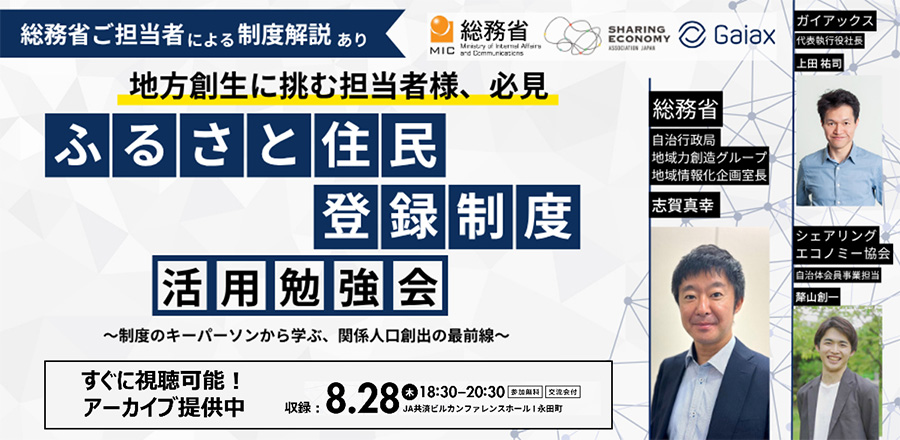

一般社団法人シェアリングエコノミー協会主催の勉強会では、制度設計のキーパーソンである総務省地域情報化企画室長の志賀真幸氏を招き、こうした疑問に率直に答えていただきました。会場では、自治体職員から「登録者が増えた後の受け皿をどう用意すればいいのか」、民間事業者からは「地域事業者の関わり方をどうデザインするのか」といった実践的な質問が相次ぎ、制度の詳細と将来展望が明らかになりました。

本記事では、その貴重な議論の内容を詳しくご紹介します。地域創生の新たな可能性を探る、必読のレポートです。

登壇者紹介

志賀 真幸(しが まさゆき)氏

総務省 地域力創造グループ 地域情報化企画室長

地方創生とデジタル化を専門とし、ふるさと住民登録制度の制度設計を担当。シェアリングエコノミーにも造詣が深く、デジタル時代の潜在的な力を活かす理念に共感を持つ。

上田 祐司氏

株式会社ガイアックス 代表執行役社長

一般社団法人シェアリングエコノミー協会 代表理事

人と人をつなげる事業を展開し、DAO事業にも注力。地域プロジェクトの運営において数多くの実績を持つ。

犛山 創一氏

一般社団法人シェアリングエコノミー協会

約400事業者、200自治体が参画するシェアリングエコノミー協会で活動。北海道厚真町での副業・二地域居住の実践者でもある。

地方創生2.0と関係人口〜人口減少を正面から受け止める新たなアプローチ

—— まず、ふるさと住民登録制度が生まれた背景について教えてください。

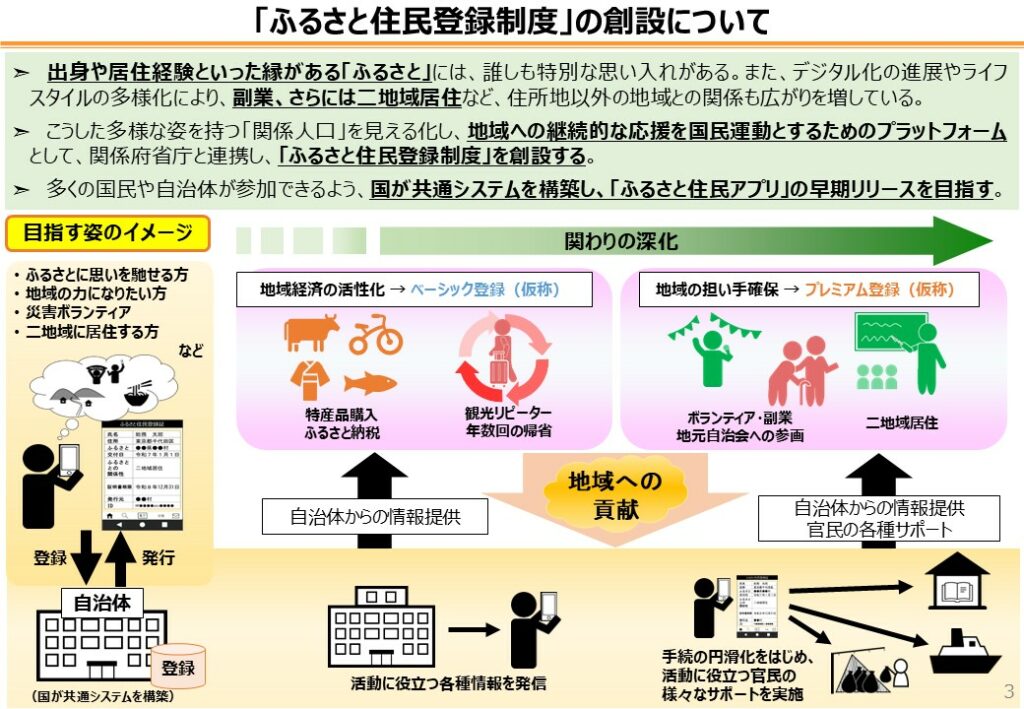

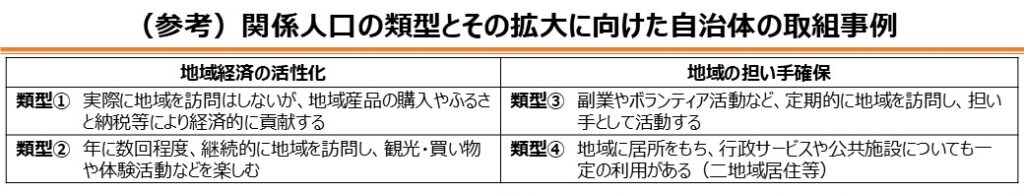

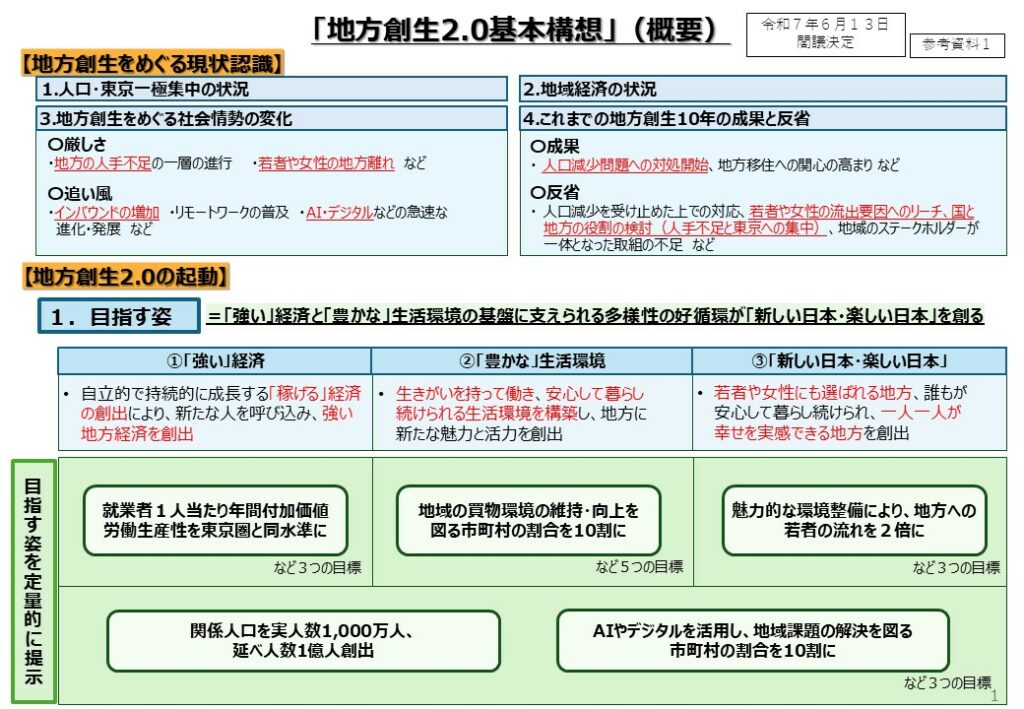

志賀氏:この制度は、地方創生2.0の取り組みの一つとして位置づけられています。地方創生2.0の特徴は、人口減少を正面から受け止めるという点です。人を増やすことだけではなく、移住促進も継続しながら、よりなだらかなグラデーションを作る。様々な人が持つ潜在的な地域への思いや可能性を形にしていく取り組みにおいて、関係人口がキーワードになっています。

関係人口実人数1000万人で延べ1億人。まさに国家的な運動にしていこうというのが、我々のテーマです。

上田氏:1000万人は相当な規模ですね。これまでの関係人口施策との違いはどこにあるのでしょうか?

志賀氏:これまでも多くの自治体が関係人口政策を実施していますが、関係人口の実態は把握しきれていませんでした。自治体からすると、外部から来てくれている人がいるものの、役場との直接的な関わりがなく、全体で何人いるのか、どの程度の貢献をしているのかが見えない状況でした。

そこで、国を挙げて取り組むことになりました。誰もが簡単にスマホのアプリで登録をして、登録先の自治体とつながりを持ち、かつ既存の自治体の取り組みも包含できるような、間口の広い制度を作ろうと考えています。

2段階の登録制度〜ベーシックからプレミアムまで

—— 具体的な制度の仕組みについて詳しく教えてください。

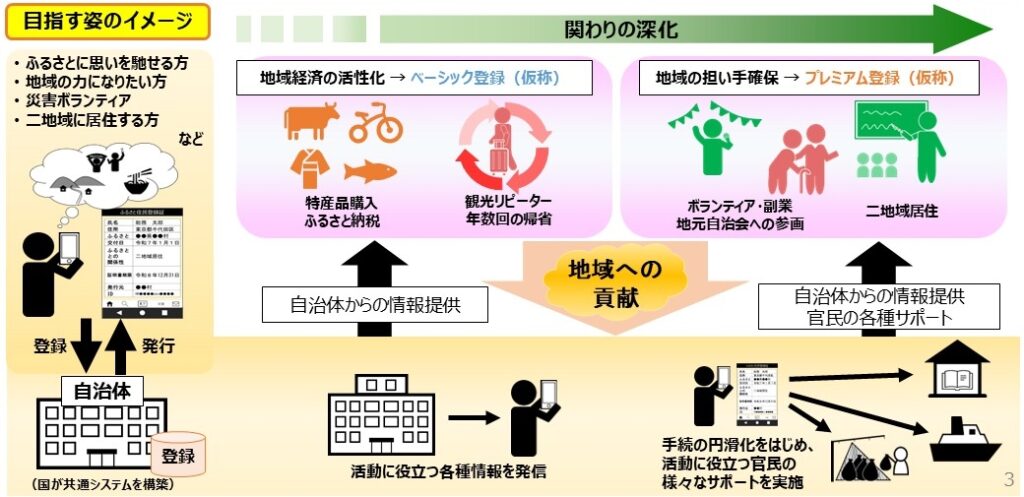

志賀氏:制度は大きく2つに分けています。まず、応援したい地域の商品を購入したり、年に数回観光に行く程度の関わりについては「ベーシック登録」として、ほぼ無条件で登録証がもらえる仕組みにしたいと考えています。

例えば、転勤族として様々な地域に住んだ経験がある方が、以前住んでいた地域の現状を気にかけるケースがあります。4つか5つの地域に登録しておくと、その地域の情報が好みに応じて配信される仕組みにすることで、居住地以外の地域の様子を日常的に感じながら生活できる。これだけでも心温まる体験になるのではないでしょうか。

上記ではなく、画像を切り抜いた場合

—— プレミアム登録はどのような仕組みになるのでしょうか?

志賀氏:より深い地域との関わりや高い貢献度を持つ方については、登録段階を分けて「プレミアム登録」としています。これらの方々は貢献度も高く、実際に地域で生活する上で様々なサポートが必要になることもあるため、情報提供だけでなく、官民のサポートを集約できる仕組みにしたいと考えています。

地域づくりに関わっているという申告だけでは確認が困難なため、何らかの手段で確認を行い、自治体が認定した場合にプレミアム登録証がスマホに表示される仕組みを想定しています。

犛山氏:プレミアム登録の確認方法はどのような形を想定されていますか?

志賀氏:証明方法は複数考えられます。ボランティアや副業であれば証明書類の提出が可能です。また、よりデジタルな手法として、QRコードやGPSを活用した確認方法も検討しています。実際にその人が地域にいて貢献していることを測定できる仕組みを組み合わせていきたいと考えています。

二地域居住者の「困りごと」を解決する仕組み

—— 制度導入による具体的なメリットはどのようなものでしょうか?

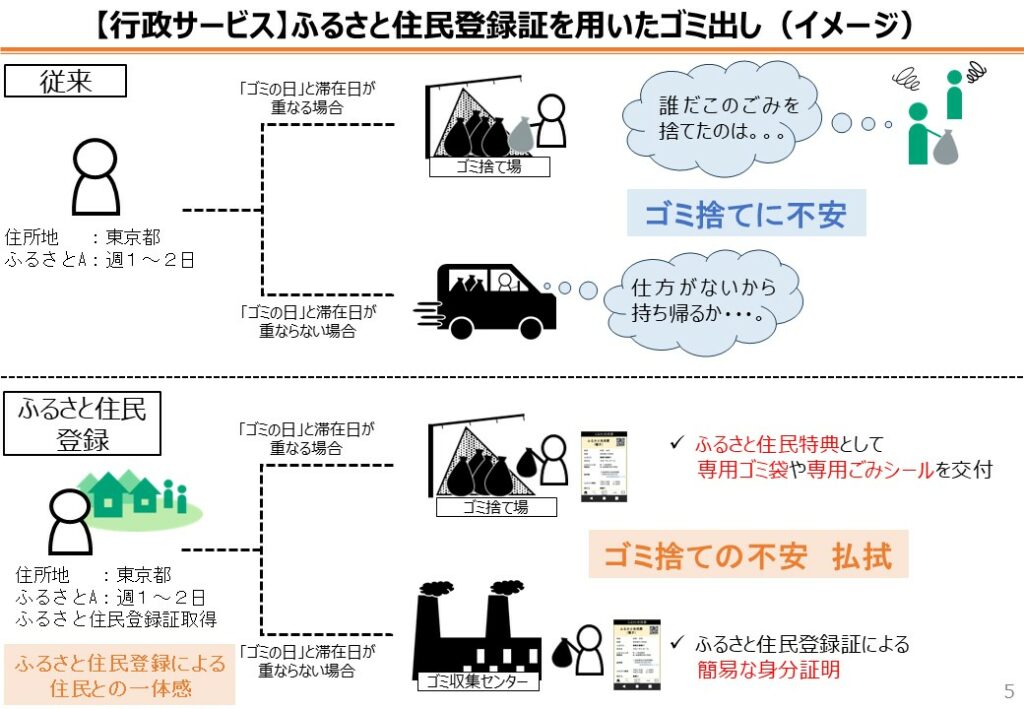

志賀氏:二地域居住している方は、住民票がないことで様々な不便を経験しています。制度的な問題もあれば、心情的な問題もあります。例えば、ゴミを捨てる際に「住民ではないのになぜ捨てているのか」と周囲から白い目で見られることがあります。

ふるさと住民登録をしていれば、登録証を提示したり、専用の袋やシールなどでふるさと住民であることが証明できれば、周囲からも認識され、本人の精神的な不安も軽減されるでしょう。

上田氏:これは非常に実用的ですね。他にはどのような活用が考えられますか?

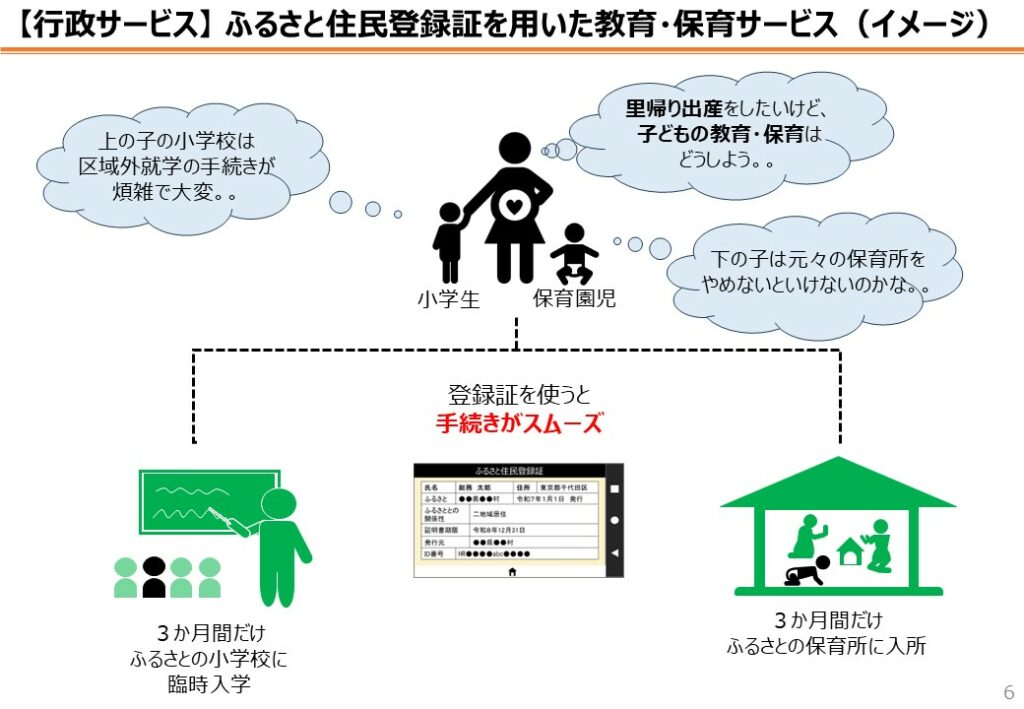

志賀氏:例えば、子どもを小学校に短期間編入させる場合や、保育所の一時預かりを利用する際、「どのような事情でそうなっているのか」という説明から始まり、手続きが煩雑になることがあります。

登録証を提示すれば、「一定期間滞在される方なのですね」ということがすぐに理解され、様々な行政手続きの円滑な対応につながることを期待しています。

マイナンバーカードとの連携で実現する利便性

犛山氏:マイナンバーカードとの連携についてはいかがでしょうか?

志賀氏:少なくともプレミアム登録については、なりすまし防止の観点から、本人確認手段としてマイナンバーカードを使用したいと考えています。ベーシック登録については、間口を広げるために必須としない方向で検討していますが、任意での利用を推奨する予定です。カードを使用することで登録がスムーズになり、利便性を感じていただけるでしょう。

上田氏:マイナンバーカードが必要ということは、このコンセプトでは外国人は基本的に対象外ということですね?

志賀氏:基本的には想定していません。政治情勢を考慮すると答えにくい論点ではありますが、検討すべき点の一つではあると認識しています。

民間事業者との連携可能性〜官民一体の地域活性化

上田氏:事業者として関心があるのは、どの程度民間との連携が可能になるかという点です。

志賀氏:情報提供については、基本的に自治体を通じて行うことを想定しています。宣伝的な情報が大量に配信されて望まない購入をしてしまうことを避けるため、情報提供は自治体を通じて実施する方針です。

ただし、様々なサポート施策については、民間の取り組みも想定しています。現在でも、地域の商店街や飲食店で「この登録をお持ちの方にはドリンク一杯サービス」といった取り組みがあります。

上田氏:シェアリングエコノミーの視点では非常に活用可能性がありそうですね。住民同士が助け合うサービスは自治体にとって理想的です。こちらが求めるのは提携ではなく、住民の皆さんに「この件で助けられる方は手を挙げてください」「困っている方は手を挙げてください」と呼びかけることです。

志賀氏:純粋な民間ビジネスは難しいかもしれませんが、一定の公共性を持つサービスを民間が担っている場合、その情報へのリンクを設置するといった連携は十分考えられます。

住民税問題と今後の課題

上田氏:税金の話をお伺いしたいのですが、ふるさと住民登録をした方にゴミのサービスや保育園のサービスを提供するとなると、税金の扱いはどうなるのでしょうか。

志賀氏:様々な声をいただいており、例えば「年間の1割を別の地域で過ごすなら、住民税の10分の1は自動的にそちらに配分すべき」という議論があります。総務省でも検討会を開いて検討しましたが、税は目に見えるサービスの対価だけでなく、住民に対する責任という概念とも関連するため、税の分割は理念的にハードルが高いという結論に至りました。

個人的な考えですが、地方の方と話をしていると「来てくれているのだから税金もその分」と考える方がいますが、逆の関係人口の動きもあり得ます。例えば埼玉県に住んでいる人が東京で週5日働いている場合、現在の論理で考えると相当な東京の行政サービスを受けています。こうした点も含めて検討すべき課題だと個人的には思っています。

制度の導入スケジュールと準備状況

上田氏:導入のスケジュール感はいかがでしょうか?

志賀氏:現時点では予算が確保されていないため、これから予算要求を行います。予算が確保できれば、速やかに開発に着手したいと考えており、制度の大枠は年内に固めたいと思っています。

実際にアプリが使用可能になる時期についてですが、最初から完璧なものは作れないと考えており、最初は非常にシンプルな形から始めて、例えば来年度には何らかの形でサービスを開始できるかもしれません。

上田氏:エストニアのe-Residencyのように、シンプルなメニューからスタートして、徐々に機能を拡張していくイメージですか?

志賀氏:その通りです。拡張性を考慮すると、将来的には様々な民間システムとの連携や、民間サービスとの接続も想定されます。発展可能性は多岐にわたると考えています。

自治体の参加見込みと地域格差への対応

上田氏:これは全自治体が導入するのでしょうか?

志賀氏:国がシステムを構築し、使いたい自治体が利用する形です。ふるさと納税の普及を参考にすると、開始時点では6割から7割程度の参加が見込まれ、最終的にはほぼ100%に近い参加率になると予想しています。

関係人口はどの地域にも存在します。我々はニュートラルな仕組みを提供すれば良いと考えていますが、地方は担い手不足で支援を求める傾向がある一方、東京などではそのニーズは異なるため、見方が変わってくる可能性があります。

犛山氏:各市町村で独自にシステムを構築しようとしているところもありますが、どう考えるべきでしょうか?

志賀氏:基本的には、我々が構築するシステムをまず見ていただきたいと考えています。共通的に使用するシステムは共通で構築し、地域特有の事情がある場合は、その上にプラスアルファを加える形で議論されています。これから開始を検討されているところには、まず我々のシステムを確認していただき、要望があれば伝えていただきたい。そうした機会も設けていく予定です。

成功事例と今後の展望

上田氏:7、8年後のベストな成功事例として、どこが最もインパクトを出せそうでしょうか?

志賀氏:多くの人が一人一つ程度はサークル活動のような感覚で地域と関わるようになれば理想的です。全国にうまく分散してくれることが最も望ましいでしょう。ただし、うまくいく地域と苦戦する地域があるかもしれませんが、様々な関係者の力で全体が盛り上がるようにしていきたいと考えています。

質疑応答〜参加者からの関心事項

参加者(自治体職員):登録者が増えた後の「受け皿」をどう用意すればいいのでしょうか?

志賀氏:皆さんが活用できる仕組みを用意するので、ぜひ有効に活用していただきたいと思います。個別の自治体が独自に取り組むよりも、全国から関わってくれる人を増やす機会になるため、ぜひその機会を活かしていただきたい。

ただし、1700の市町村すべてがゼロから何をすべきか考える必要があるという古い発想ではなく、一般論かもしれませんが「このような取り組みが効果的」ということは、様々な形でお示ししていきたいと考えています。

参加者(民間事業者):地域の事業者がどのように関わるかが重要だと思いますが。

志賀氏:テーマの一つは担い手の確保だと考えています。民間でも担い手不足があると思いますが、少なくとも「ここが困っている」という情報の発信や、そうした情報の集約は十分に実現可能です。

まとめ〜新たな地域との関わり方の創造

今回の取材で最も印象的だったのは、志賀室長の「多くの人が一人一つ程度はサークル活動のような感覚で地域と関わるようになれば」という言葉でした。

「ゴミを捨てるときに白い目で見られる」といったリアルな課題から出発したこの制度は、単なるデジタル証明書を超えて、地域との関わり方そのものを再定義しようとしています。住民税の扱いについて「埼玉に住んで東京で働く人も東京の行政サービスを受けている」と指摘されたように、現代の生活様式と既存制度のギャップを埋める取り組みとして注目されます。

課題は自治体側の受け皿づくりと継続的なエンゲージメントの創出です。1000万人という壮大な目標を実現するには、各地域が魅力的なコミュニティを作れるかが鍵になるでしょう。

ガイアックスが推進するDAO事業や、シェアリングエコノミーのような「人と人をつなげる」取り組みとの親和性も高く、今後の連携可能性に期待が高まります。関係人口1000万人時代の到来とともに、地域創生の新たな章が始まろうとしています。

取材・執筆: ガイアックス DAO事業部

イベント: 一般社団法人シェアリングエコノミー協会主催「ふるさと住民登録制度活用勉強会」

アーカイブ視聴(無料): 申込後「イベント参加」ボタンからすぐご視聴いただけます(2026年5月末まで)。

https://sharing-economy-furusato.peatix.com/

関連記事

お問い合わせ

ガイアックスのDAOによる地域創生支援サービスについて詳しく知りたい方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。