2025年、政府が打ち出した「ふるさと住民登録制度」は、地方創生の新たな施策として注目を集めています。人口減少と都市一極集中の是正を目的に、「定住を前提としない地域との関わり」を制度的に可視化するもので、関係人口や二地域居住といった新しい地域とのかかわり方の拡大を狙った制度です。

この記事では、ふるさと住民登録制度の背景と狙いを解説しつつ、実際に導入を検討・推進する自治体・企業に向けて、目的やフェーズ別に選べる実践的なアプローチ方法を紹介します。制度を理解し、自地域に合った方法で登録者を増やす戦略を描くための参考としてお読みください。

制度創設の背景:「住民とは誰か」の再定義

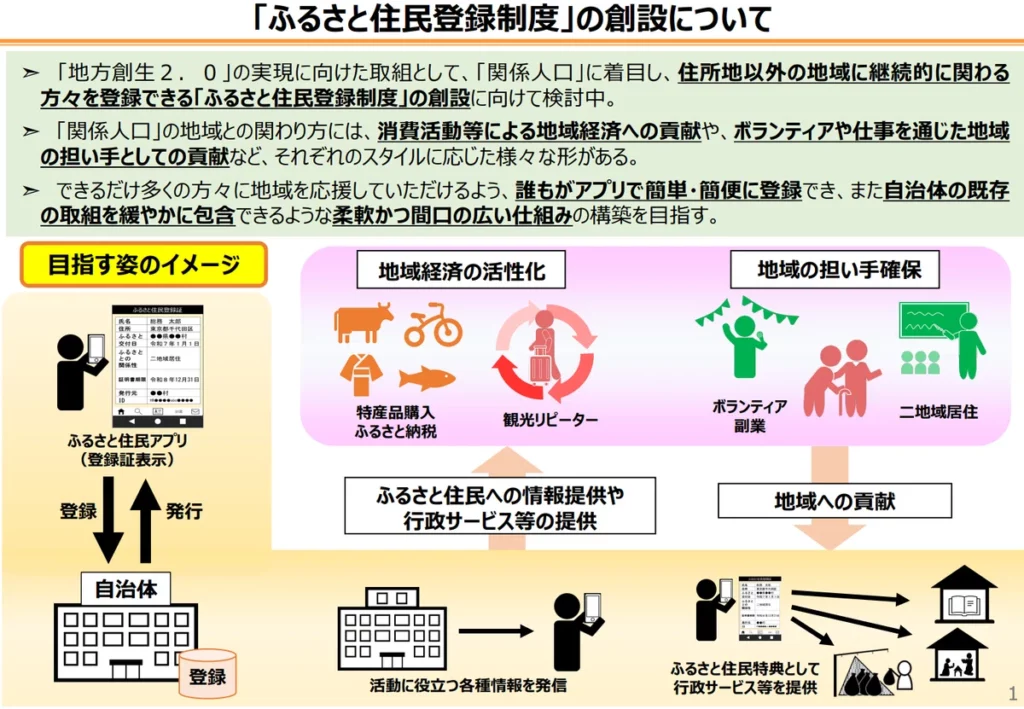

ふるさと住民登録制度の創設は、人口減少・高齢化といった構造的課題を背景に、「地域と関わる意思を持つ人々をいかに制度的に取り込むか?」という視点から生まれました。

従来の「住民」は、定住・住所移転・納税などを通じて自治体と関係を築く存在でした。

しかし、実際には「関わり続けたい」「応援したい」という意思を持ちながらも、物理的に転出している人や移住前の段階にいる人も数多く存在します。

ふるさと住民登録制度は、こうした人々を「関係人口」として可視化し、地域づくりの担い手として位置づけ直す、言わば“住民の再定義”の取り組みです。

制度の仕組みと設計思想

制度の基本構造は、各自治体が任意で「ふるさと住民台帳」や登録基準・特典設計を定め、定住以外の関与の形を可視化・管理するというものです。

住民基本台帳とは独立しており、全国の自治体が独自に運用可能です。

ふるさと住民制度の代表的な設計要素

- 登録資格:出身者/滞在経験者/地域活動参加者/関心者など(自治体ごとに柔軟)

- 登録方法:Webフォーム・郵送・窓口

- 情報管理:独自台帳の整備(年次更新制が一般的)

- 特典設計:広報誌送付、イベント招待、クーポン、体験プログラム等

- 費用設定:無料〜数千円の有料会員制(有償特典付き)

この制度は、地域の“応援者”や“共創者”を「制度の住民」として組み入れることにより、住民票のない人々との関係を継続・深化させる土台となります。

「ふるさと住民票®」との比較

よく似た名前の制度に、自治体が独自に展開してきた「ふるさと住民票®」(例:島根県海士町など)がありますが、以下のような違いがあります。

| 項目 | 国の制度 (2025~) | ふるさと住民票® |

|---|---|---|

| 主体 | 国(総務省) | 自治体+構想日本 |

| 対象 | 全国の関係人口 | 出身者、ゆかりある個人 |

| 登録手法 | アプリ/Web中心 | 郵送・手書き中心 |

| 税制との連動 | 分割納税を検討中 | なし(ふるさと納税とは別) |

| 規模 | 全国展開(1000万人構想) | 12自治体・約5000人規模 [3] |

今回の「ふるさと住民登録制度」は、従来の独自制度を昇華・標準化する形で制度化された点が特徴*3 です。

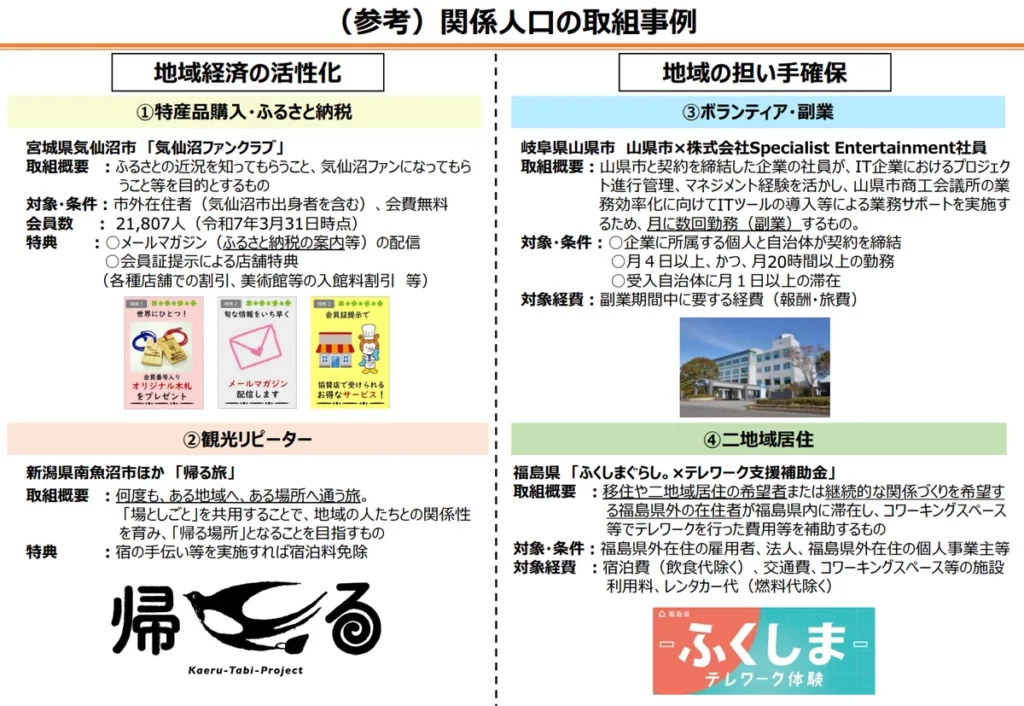

先行事例:飯綱町(長野県)の有料登録モデル

長野県飯綱町では2025年5月に「ふるさと住民制度」を開始。Aコース(5,000円)とBコース(6,500円)の有料プラン制とし、以下のような特典を提供しています。

-

- 施設利用券・飲食券・商工会チケット

- 広報誌・パンフレットの送付

- 地元イベント・情報への優先アクセス

このように、制度を“地域ファンコミュニティ”化し、地元経済への波及効果と登録者の関与度を両立する事例となっています。

ふるさと住民制度のメリットと導入上の課題

メリット

- 地域に関心のある人々の“受け皿”を制度的に用意できるイベントや商品だけでなく「制度」として継続関与を設計できる

- 観光・ふるさと納税・移住促進など他施策との連携が容易

- 地域への想いを持つ層との信頼形成が進む

導入時の課題

- 台帳整備や情報管理の負担(システム化が鍵)

- 登録者との関係を維持する仕組みの設計(例:イベントやコミュニティ)

- “制度に登録する意味”を訴求する広報設計

- 本人確認・重複登録・退会管理などの実務対応

ふるさと住民を増やすための主なアプローチ

制度を形だけ導入しても登録者は増えません。

ここでは「ふるさと住民をどう増やすか?」という問いに対し、目的別・施策別に多様な選択肢を紹介します。

① 情報発信・メディア戦略

| 施策 | 効果 |

|---|---|

| 地域noteやYouTubeでの発信 | 地域への共感・関心を拡大 |

| 出身者向けSNS広告 | 都市圏からの登録喚起 |

| PR配信・記事連携 | 自治体の信頼性・認知向上 |

② 関係性の継続と深耕

| 施策 | 効果 |

|---|---|

| 登録者限定イベント | 継続関与・満足度向上 |

| 会員コミュニティ | 関係人口同士の横連携 |

| 年次更新・ランク制度 | 中長期の登録維持 |

③ 共創・参加型の拡張モデル

| モデル | 特徴 |

|---|---|

| DAO型(事業の分散運営) | オーナーシップを持ち、持続的な事業運営が前提。所有・意思決定に参加することから「住民」により近い関わり方が可能。 |

| クラファン型(支援参加) | 地域事業への共感と支援を促す一時型 |

| ファンコミュニティ型(定期参加) | 地域×物語性・体験の設計でロイヤル層育成 |

実践的な選択肢設計:フェーズ別にみる施策導入

ふるさと住民登録制度の活用には、自治体ごとの課題やリソース、地域資源に応じた“段階設計”が重要です。

| フェーズ | 状況 | 推奨施策 |

|---|---|---|

| 認知期 | 地域外に知られていない | メディア・SNS・出身者ターゲティング |

| 関係深化期 | 一過性登録で止まる | 会員制コミュニティ・イベント設計 |

| 自走・共創期 | 住民が主体化しはじめる | DAO導入、参加型企画、ガバナンス共有 |

DAOとの親和性と将来像

近年注目されるDAO(分散型自律組織)は、ふるさと住民制度と結びつけて“登録者=参加者=意思決定者”という仕組みを作る強力な手段です。たとえば群馬県の「ぐんま山育DAO」では、株主=ふるさと住民という設計を取り、地域プロジェクトに出資・体験・ガバナンス参加する新しいモデルが実現されています。

しかしDAOはあくまでひとつの方法です。大切なのは、「自治体の現状と地域資源、参加者の性質に応じて柔軟な導入戦略を選ぶこと」です。

おわりに

ふるさと住民登録制度は、定住・移住とは異なる“地域とのかかわり方”を制度的に支援する新しい枠組みです。制度の設計・導入・運用においては、自治体・地域事業者・外部支援者が連携し、「関心のある人をどう巻き込み、継続的に関わってもらうか」のストーリーづくりが不可欠です。

本記事で紹介した多様な手法・戦略を踏まえ、貴自治体・企業に合った施策をぜひ検討・実践してみてください。必要に応じて、制度設計やDX連携、DAOの導入支援も可能です。

» DAOによる事業立ち上げの相談はこちら